○岩沼市生活困窮者住居確保給付金(転居費用補助)支給事業実施要綱

令和7年6月2日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「生活困窮者住居確保給付金」という。)のうち転居費用の補助を行う事業(以下「住居確保給付金(転居費用補助)支給事業」という。)について、法及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(1) 転居費用補助 生活困窮者住居確保給付金のうち、転居費用相当分の支給をいう。

(2) 住宅扶助基準に基づく額 省令第4条第1号イに規定する住宅扶助基準に基づく額をいう。

(3) 不動産媒介業者等 不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。

(4) 自立相談支援機関 法第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を実施する機関をいう。

(対象者要件)

第3条 住居確保給付金(転居費用補助)支給事業の対象者(以下「支給対象者」というう。)は、支給申請時において次の全てに該当する者とする。

(1) 支給対象者と同一の世帯に属する者の死亡又は支給対象者若しくは支給対象者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、支給対象者及び支給対象者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居を喪失した者又は住居を喪失するおそれのある者であること。

(2) 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。

(3) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること(収入減少時においては主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により申請時においては主たる生計維持者となっている場合を含む。)。

(4) 申請日に属する月における世帯収入額が、基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1に相当する額をいう。以下次号において同じ。)及び支給対象者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額(支給対象者が持家である住宅等に居住している場合又は住居を持たない場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の額とし、当該費用の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額以下であること。

(5) 申請日における、支給対象者及び支給対象者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(この額が100万円を超えるときは、100万円)以下であること。

(6) 生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者自立支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。

ア 転居に伴い支給対象者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額が減少(当該支給対象者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の1月当たりの家賃が減少する場合を含む。)し、家計全体の支出の削減が見込まれること。

イ 転居に伴い支給対象者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額が増加(当該支給対象者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の1月当たりの家賃が増加する場合を含む。)するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。

(7) 支給対象者及び支給対象者と同一の世帯に属する者が、地方自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の支給を受けていないこと。

(8) 支給対象者及び支給対象者と同一の世帯に属する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(支給額等)

第4条 生活困窮者住居確保給付金(転居費用補助)(以下「給付金」という。)の支給額は、支給対象者が実際に転居に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 転居先への家財の運搬費用

(2) 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料及び住宅保険料)

(3) ハウスクリーニングなどの原状回復費用

(4) 鍵交換費用

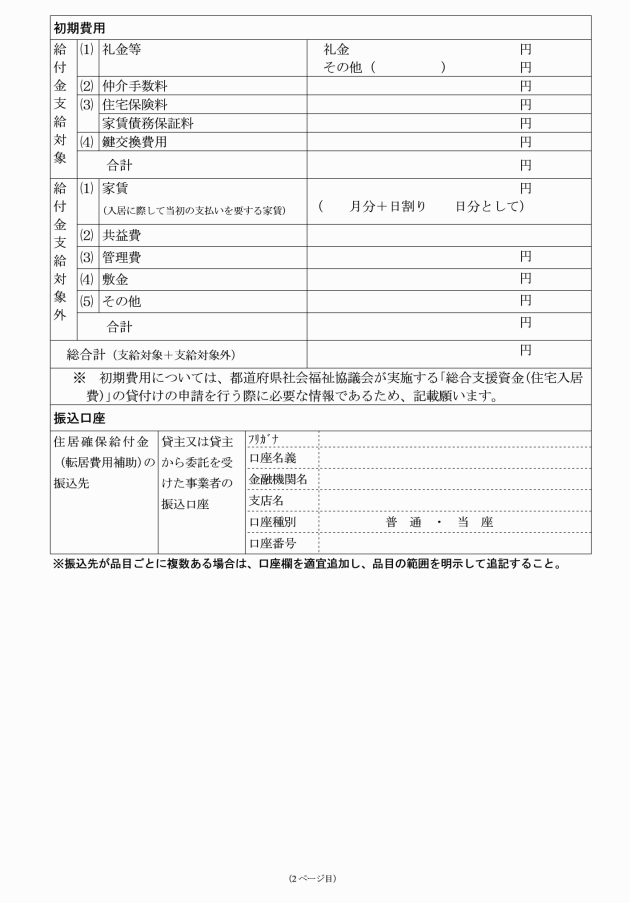

2 支給の上限額は、転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額(これにより難いときは別に厚生労働大臣が定める額)とする。

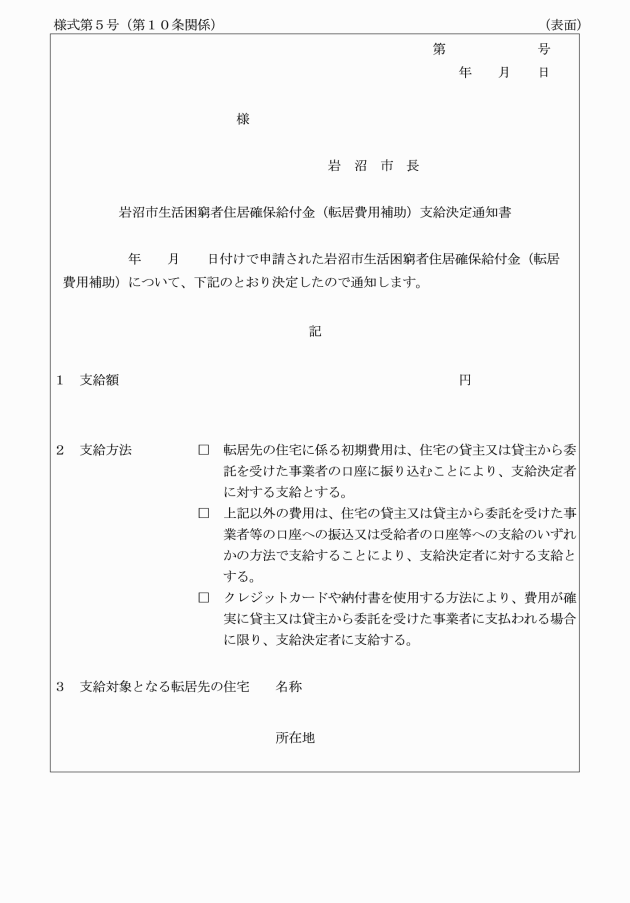

(支給方法)

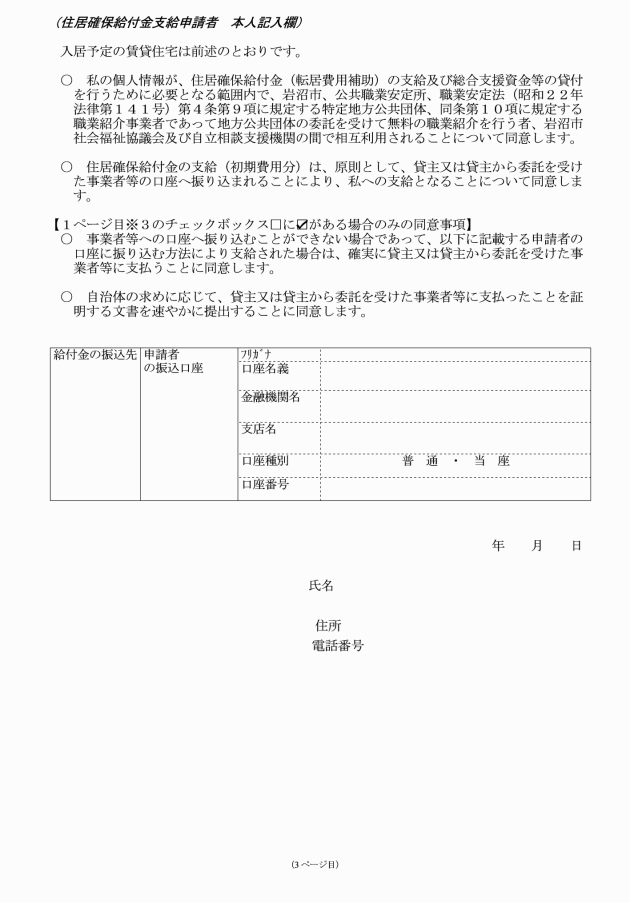

第5条 給付金は、原則として直接不動産媒介業者等の口座への振込又は納付書による支払いにより行うものとする。ただし、特別な事情がある場合は、市長が認める方法により支給することができる。

(家計改善支援)

第6条 自立相談支援機関は、家計改善支援事業実施者に対して、支給対象者で給付金の受給を希望するもの(以下「申請者」という。)が、次の各号を満たすことを確認させるものとする。

ア 転居に伴い申請者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額が減少(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の1月当たりの家賃が減少する場合を含む。)し、家計全体の支出の削減が見込まれること。

イ 転居に伴い申請者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額が増加(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の1月当たりの家賃が増加する場合を含む。)するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。

(2) 前号の転居のための費用の捻出が困難であること。

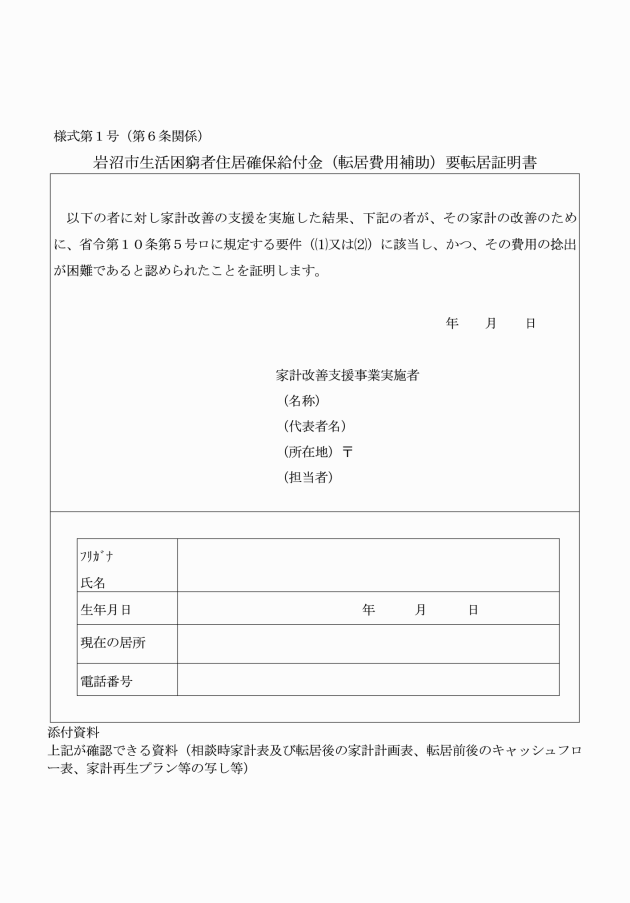

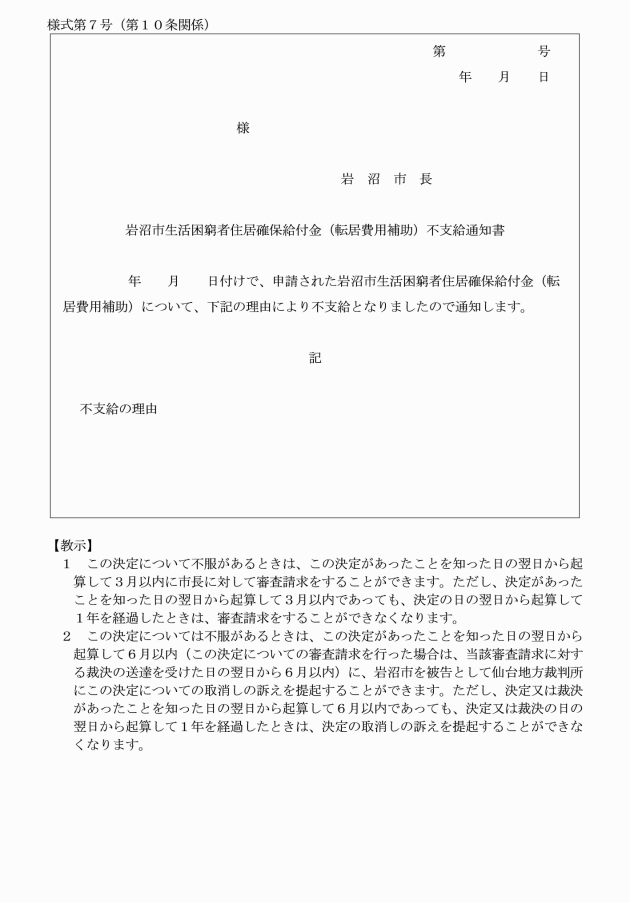

2 転居が必要と認められた申請者に対し、家計改善支援事業実施者は、岩沼市生活困窮者住居確保給付金(転居費用補助)要転居証明書(様式第1号。以下「要転居証明書」という。)に必要事項を記載して、申請者に交付すること。

3 転居が必要と認められた申請者に対し、家計改善支援事業実施者は、申請者の家計の状況を踏まえ、転居後の住宅の家賃額として適切な額を示すものとする。

(支給申請の手続等)

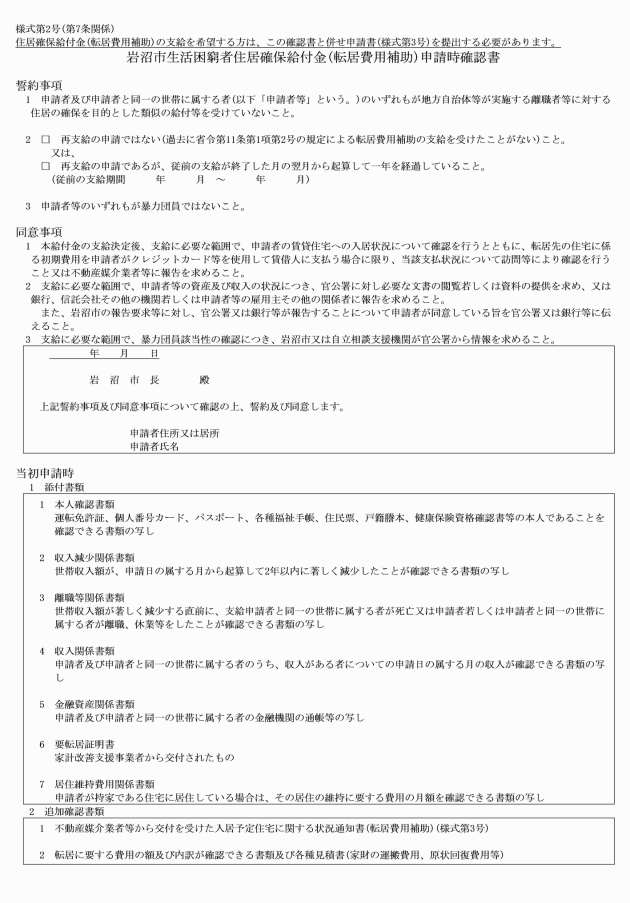

第7条 自立相談支援機関は、申請者に対して岩沼市生活困窮者住居確保給付金(転居費用補助)申請時確認書(様式第2号。以下「確認書」という。)により、給付金の給付に係る誓約事項及び同意事項の説明をするとともに、説明事項の全てを承諾した上で申請することについて、書面により同意を得るものとする。

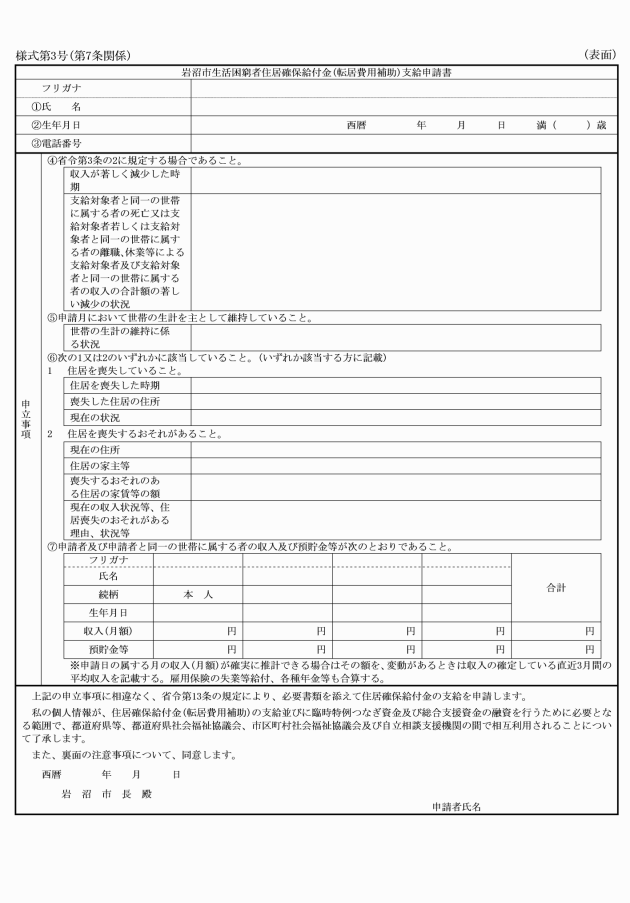

2 申請者は、岩沼市生活困窮者住居確保給付金(転居費用補助)支給申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)に次に掲げる証拠書類を添えて、自立相談支援機関を経由して市長に提出するものとする。

(1) 本人確認書類 運転免許証、個人番号カード、パスポート、各種福祉手帳、住民票、戸籍謄本、健康保険資格確認書等の本人であることを確認できる書類の写し

(2) 収入減少関係書類 世帯収入額が、申請日の属する月から起算して2年以内に著しく減少したことが確認できる書類の写し

(3) 離職等関係書類 世帯収入額が著しく減少する直前に、申請者と同一の世帯に属する者が死亡又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者が離職、休業等をしたことが確認できる書類の写し

(4) 収入関係書類 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し

(5) 金融資産関係書類 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し

(6) 要転居証明書 家計改善支援事業実施者から交付される要転居が必要であることを示す書類

(7) 居住維持費用関係書類 申請者が持家である住宅に居住している場合は、その居住の維持に要する費用の月額を確認できる書類の写し

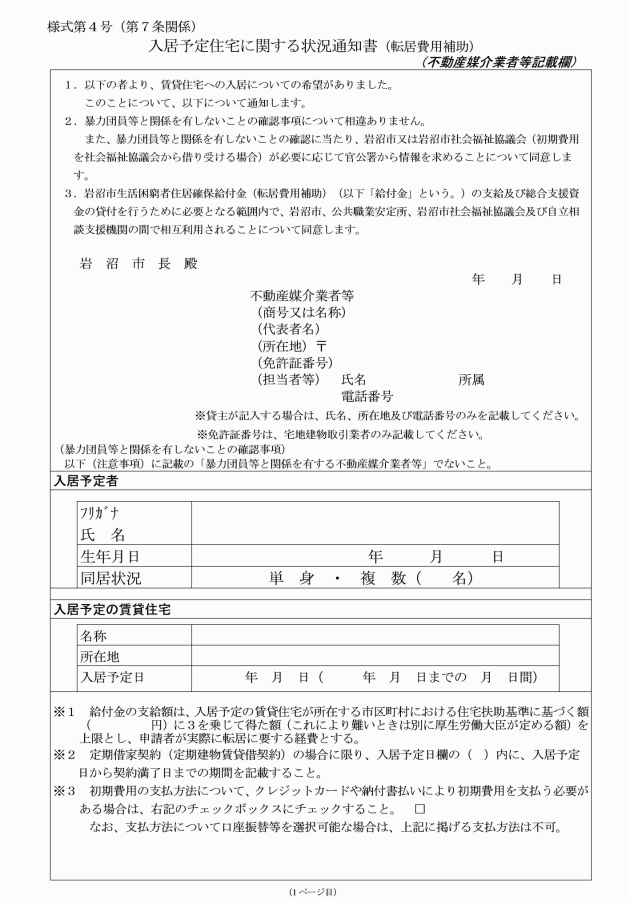

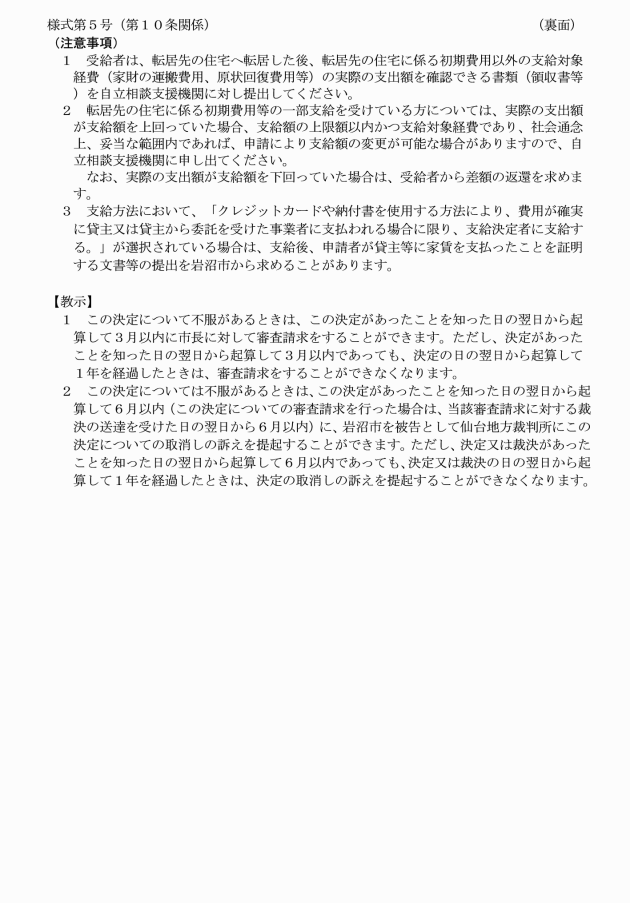

4 市長は、提出された申請書に受付印を押印し、申請者に当該申請書の写し及び入居予定住宅に関する状況通知書(転居費用補助)(様式第4号。以下「予定住宅通知書」という。)を交付する。

(転居先の住居の確保及び不動産媒介業者等との調整)

第8条 申請者は、家計改善支援事業実施者から示された家賃額を目安として、不動産媒介業者等に申請書の写しを提示し、当該業者等を介して住居を探し、給付金の支給決定等を条件に入居可能な住居を確保するものとする。

2 自立相談支援機関は、申請者に対して各種不動産業界団体の会員リスト又は理解を得られた不動産媒介業者等の情報を提供する等の転居先の住居確保のための支援を行うものとする。

3 不動産媒介業者等は、申請者の住居が確定した後、予定住宅通知書に必要事項を記載して、申請者に交付すること。

4 申請者は、前項の予定住宅通知書を自立相談支援機関を経由して市長に提出するものとする。

5 申請者は、初期費用の他に、転居に要する費用(家財の運搬費用、原状回復費用等)が見込まれる場合は、必要に応じて、その額及び内訳が確認できる書類についても自立相談支援機関を経由して市長に提出するものとする。

(審査)

第9条 市長は、申請書、証拠書類その他申請者から提出された書類に基づき、支給申請の審査を行うものとする。

2 市長は、第3条第1項各号の審査に当たっては、法第22条の規定に基づき、官公署に対して必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは離職した事業主その他関係者に対し、報告を求めることができるものとする。この場合において、市長は、提供又は報告を求める書類に提供又は報告に係る申請者の同意を含む申請書及び確認書の写しを添付するものとする。

(1) 転居に要する費用(初期費用、家財の運搬費用等)が通知書に記載の支給額を超える場合、差額は受給者の自己負担であること。

(2) 転居に要する費用の実際の支出額が当該支給額を下回った場合、受給者から差額の返還を求めること。

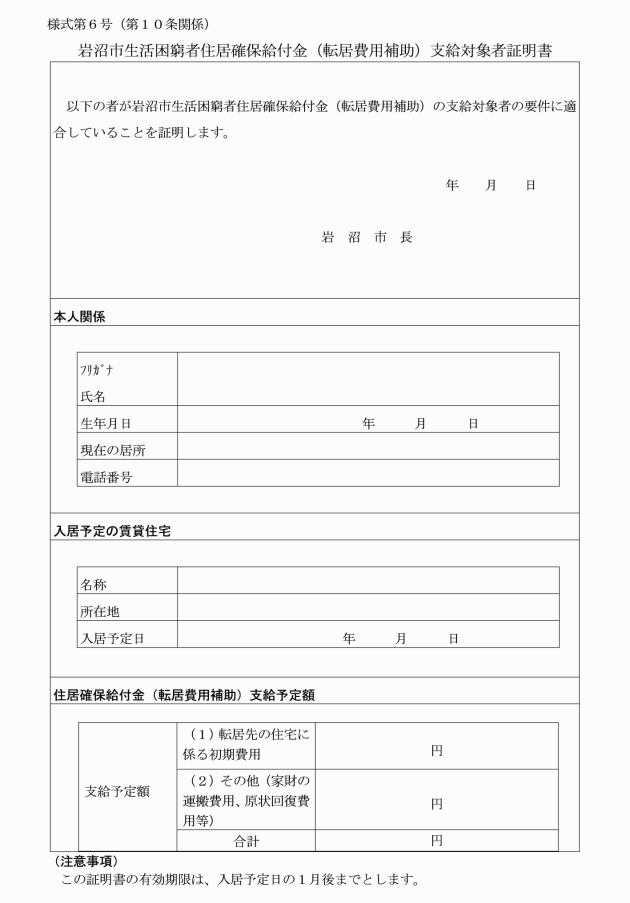

2 市長は、審査の結果、給付金の支給を認められないと判断した申請者に対して、不支給の理由を明記の上、岩沼市生活困窮者住居確保給付金(転居費用補助)不支給通知書(様式第7号)を自立相談支援機関を経由して交付するものとする。この場合において、自立相談支援機関は、不動産媒介業者等に不支給の旨を連絡するものとする。

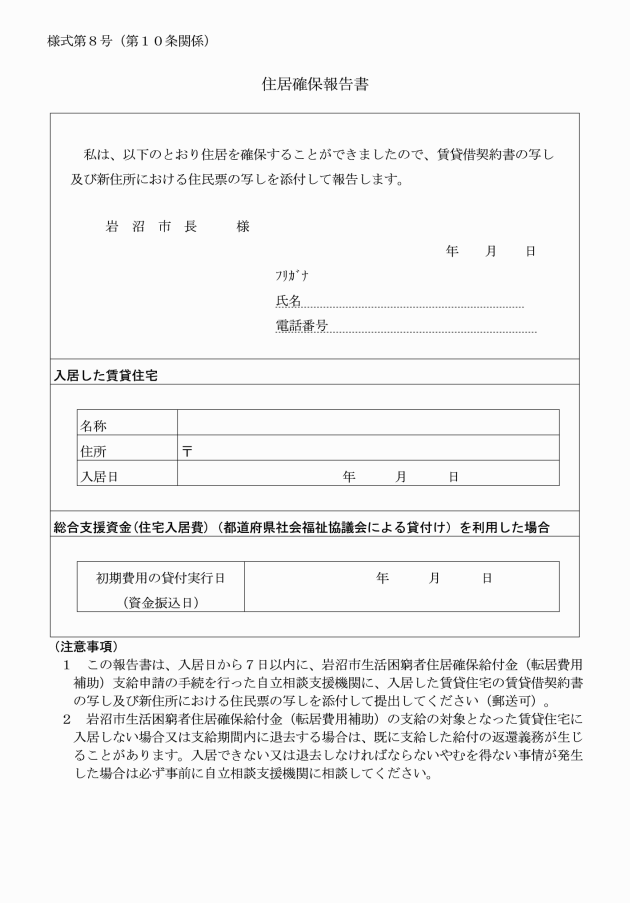

3 受給者は、住宅入居日から7日以内に、住居確保報告書(様式第8号。以下「報告書」という。)に賃借住宅に関する賃貸借契約の写し及び新住所における住民票の写しを添付して自立相談支援機関に提出するものとする。この場合において、初期費用の他に転居を要する費用(家財の運搬費用、現状回復費用等)の見積書等を提出しているとき又は初期費用を受給者本人の口座へ支給したときは、実際に支払った額を確認できる書類(領収書等)も添付するものとする。

4 自立相談支援機関は、報告書等を市長に提出するものとする。この場合において、自立相談支援機関は、領収書等を確認し、実際の支出額が支給額を上回っていたときは、支給の上限額以内かつ支給対象経費である場合に限り、受給者に対し差額を追加で支給できるものとする。

5 自立相談支援機関は、転居費用補助の支給決定において、都道府県社会福祉協議会が実施する総合支援資金及び臨時特例つなぎ資金のいずれか又はその両方の貸付けを受けている者については、関係機関等に決定通知の写しを送付し、情報提供を行うものとする。

6 市町村への転出の場合、自立相談支援機関は、受給者本人の同意を得た上で、転居先の市町村に対し受給者の情報を引き継ぐものとする。

7 自立相談支援機関は、必要に応じて受給者の住居を訪問し、居住の実態を確認するとともに、居住環境や生活面の指導を行うものとする。

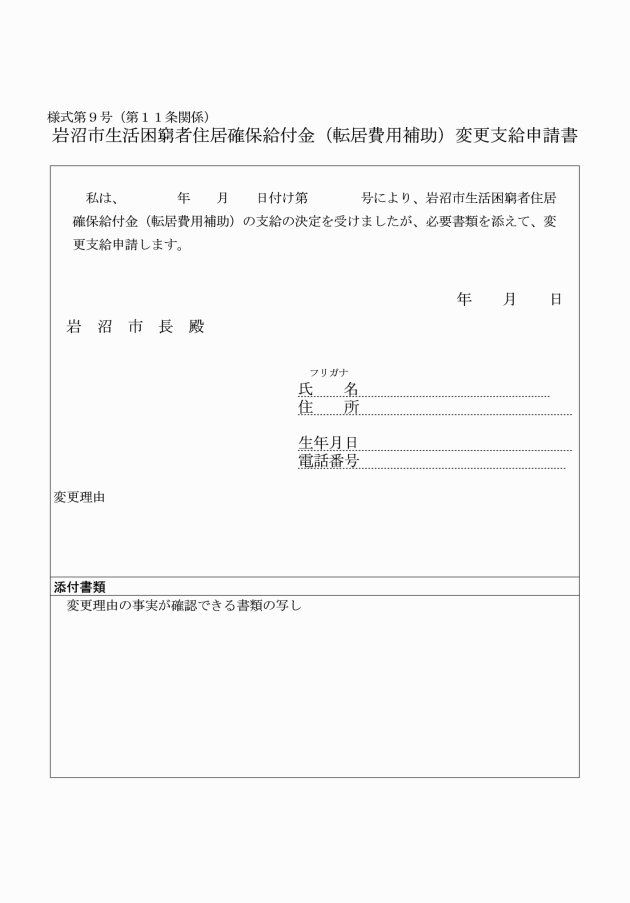

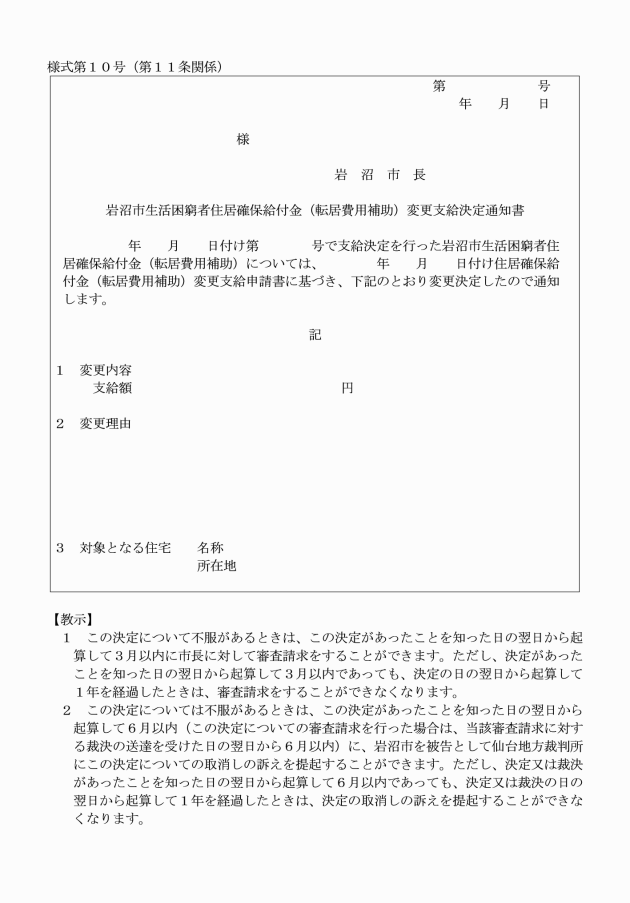

(支給額の変更等)

第11条 支給額等変更しようとする受給者は、岩沼市生活困窮者住居確保給付金(転居費用補助)変更支給申請書(様式第9号。以下「変更支給申請書」という。)を自立相談支援機関に提出する。

(1) 解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮している場合

(2) 事業を行う個人が当該事業を廃止した場合(本人の責めに帰すべき理由又は本人の都合によるものを除く。)

(3) 離職等と同程度まで収入が減少した場合(本人の責めに帰すべき理由又は本人の都合によるものを除く。)

(4) 受給者と同一の世帯に属する者が死亡した場合

(不適正受給者への対応)

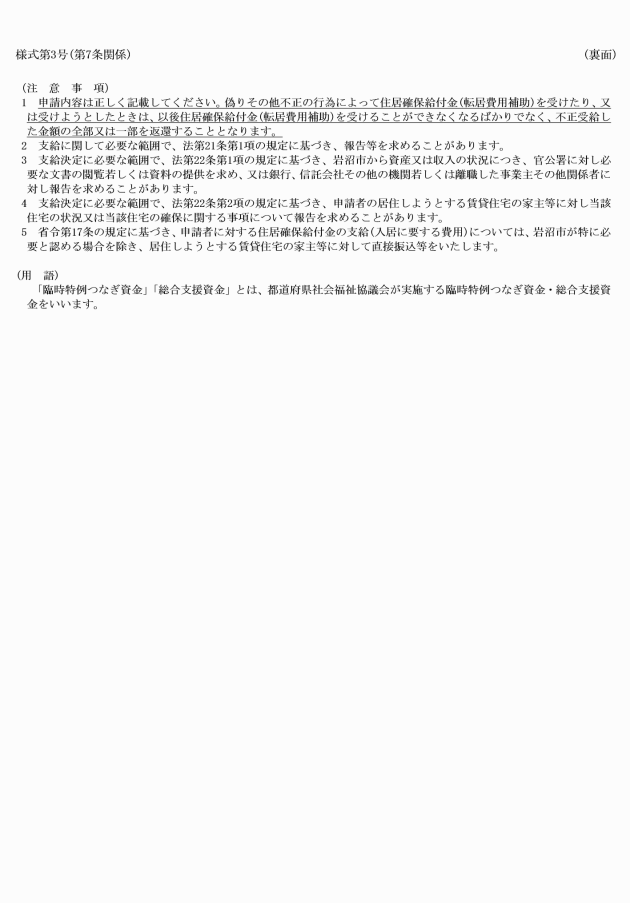

第13条 給付金受給後に、虚偽の申請等不適正受給に関することが判明した場合、市長は、決定を取り消し、既に支給された給付の全額又は一部を返還させることができるものとする。

2 犯罪性のある不適正受給事案については、市長は、警察等捜査機関に対する告発や捜査への協力を行い、厳正な対応を行うものとする。

(不適正受給防止のための取組)

第14条 市長及び自立相談支援機関は、不適正受給防止のために次の各号に掲げる取組を行うものとする。

(1) 自立相談支援機関は、支給申請を受け付ける際、本人確認書類の写しを必ず提出させること。

(2) 自立相談支援機関は、受付時の聞き取りにおいて、前住所地で受給した疑いが認められる場合は、前住所地の市町村に協力を求め受給の有無を確認することにより、再支給などの不適正受給を防止すること。

(3) 自立相談支援機関は、転居後に住民票の写しを求めること。

(4) 自立相談支援機関は、必要に応じて、受給者の転居先の住宅を訪問し、転居の事実及び居住の実態を確認することで、居住環境や生活面の支援に合わせて、架空申請その他の不適正受給を防止すること。

(5) 市長は、不適正受給事案については、その概要、対応方針等について速やかに県を経由して厚生労働省に報告し、再発防止のため国と市において共有すること。

(6) 給付金を受給者の口座等へ支給している場合は、必要に応じて、受給者へ支給した給付金が家財の運搬費用や初期費用等の支払いに充てられていることを確認すること。

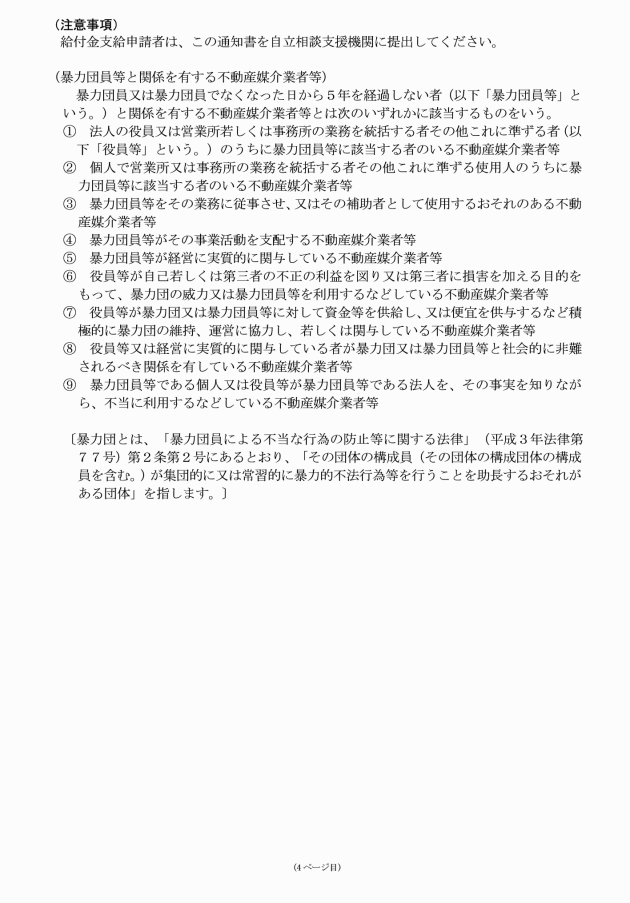

(暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除)

第15条 市長は、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する不動産媒介業者等であることを確認したときは、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する予定住宅通知書を受理しない旨を書面により通知し、これを受理しないものとする。

(1) 法人の役員、営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)に暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人に暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等

(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等

(6) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等

(7) 暴力団員等である個人又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら不当に利用するなどしている不動産媒介業者等

3 市長は、給付金の振込先である不動産媒介業者等が暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認されたときは、当該不動産媒介業者等が関わる給付金の振込を中止するものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、令和7年6月2日から施行し、令和7年4月1日から適用する。